庭に面したフランス窓を通して同じバラの花が見える。

この瞬間やそれに似たすべての瞬間は

私の生の中でもっとも幸福なものである。

|

|

庭に面したフランス窓を通して同じバラの花が見える。 |

| 2006.02.27 | 瞬間を資料に、生きた資料にすること。 |

にわかにお弁当作りに燃える。今日は鮭チャーハン、おかずはちくわのスモークチーズ入り・すりおろしたれんこん入りハンバーグ・春雨サラダ。明日は麦入りご飯に鮭・卵のそぼろの2色のせ、おかずは五目炒め・れんこんの肉味噌はさみ揚げ・しめじとハムのピリ辛マリネ。ほぼお弁当用として製作。燃え尽きるまでやってみる。 家人に教えてもらったはてなワンワンワールド。面白いのだけど、なかなか東京以外で誰かと会えない・・・。関西にもわんこがいると楽しいのに。 1850年代、フランスで発明された「クリノリン(crinoline)」とはスカートを大きくふくらませ広がりを保つためのフープ(枠)状の下着。もともとはペチコートをスカートの下に何枚も重ねてスカートを膨らませていたのでものすごく重量があったのに対して、このクリノリンスタイルを取り入れることによってずっと軽くて簡単にスカートをふくらませることができた。スカートをふくらませるこだわりはファッションのほかにウエストが細く見えたり、ウエストの細さを強調するためだったらしい。で、このクリノリンスタイルの現代のスカートで大好きなのが A.F.ヴァンデヴォルスト のミニ丈のスカート。すばらしくかわいくてすてき。 画像は大昔のクリノリンスタイルのスカート。これはこれで面白い。

|

| 2006.02.26 | 探さないのにいうべきことや |

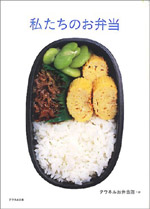

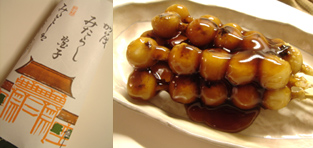

なすべきたった一つのことが見つかる。 先日買っためかぶについて。パックを開けてくんと匂いをかぐ。本当はお味噌汁の具にしようと思っていたのだけど危険を感じ(機転をきかせ)、1パックをそのままお皿にうつして付属のタレをかける(お皿に盛ったときに案外量があったのでちょっと動揺)。家人も未知の味の様子。私は一口食べてその口のなかにぷうんと広がる濃厚な磯の味に挫折。家人はちょっと怒りながら全部たいらげてくれた。家人もあまり得意な味ではない様子。勢いで3連パックを買い、残りの2パックは冷蔵庫の中。家人、よろしくお願いします。 今週末作ったパンはバター入りでふかふかやわらかい。でもバターを入れないバージョンも好き。突然パンを作る週末の日々。 お弁当について考える。ほぼ毎日持参するお弁当の中身はだいたい変わりばえのしない品々。冷凍食品も使うし晩ごはんの残りものも入れる。まあそれはそれでいいのだけど、こうもっとやっぱり作品『おべんとう』の監督・演出・脚本の身としてはもっと楽しいほうがいいに決まってる。で、クウネルの別冊『私たちのお弁当』を(やっと)購入。他人のお弁当て楽しい!自分のために月火くらいはがんばりたい。  そごう心斎橋本店で「京の雅 老舗の会」という催し。下賀茂神社前にある「亀屋粟義(かめやあわよし)」の加茂みたらし団子目当て。5本で525円のテイクアウトを頼むと感じのいい包装でちょっとうれしい。5つの団子で先のひとつだけがちょっと離れてるのは人間の身体を模しているそう(先は頭?)。意外とさっぱりしたみたらし団子で美味しかった。あと三条通河原町に本店がある刃物屋さん「菊一文字」でピンセットも買う。「菊一文字」は新撰組・沖田総司の愛剣だったとか。  映画『犬猫』(井口奈己/2004)。榎本加奈子、藤田陽子主演。PFFアワードで受賞したインディーズ作品を自らリメイクした映画。くどい演出も愛憎劇もない淡々とした雰囲気はなかなか好きだけれど、日常のなかのささやかな事件や出来事を綴るというのはずいぶん見ていて、その中でも面白いほうだとは思うけれど、それだけ。おそらく、すばらしくもないし、すばらしいパンチのある作品を撮りたかったわけでもない監督の真意を考えると作品は成功しているんだと思う。  井口奈己という人について、たまたま雑誌に露出してインタビューを読んだのだけど、あんまりしゃべらないほうがトクなのになーという感想を持った。しゃべって損するタイプぽい。たぶん素直な人なんだと思う。 |

| 2006.02.23 | 甘ったるい気取りを避けること。 |

スーパーでめかぶを買ってみる。はじめて自分で買っためかぶ。小さなころから縁遠かった食材。ちなみにめかぶってなんだろうと思って調べてみると「ワカメの根元にあるひだ状の胞子のう」のことらしい。口臭や体臭を抑制する効果もあるらしい。納豆以外のねばねば系は好きなはずなので食べないうちからちょっとわくわくする。 映画『モーターサイクル・ダイアリーズ(The Motorcycle Diaries)』(ウォルター・サレス/2004/イギリス、アメリカ)。本名エルネスト・ゲバラ・デ・ラ・セルナ、のちに革命家として名を轟かせるチェ・ゲバラが学生時代に南米大陸縦断の旅行時に書いた日記をもとにした青春ロード・ムービー。"ラテンのブラピ"と異名をとる男前ガエル・ガルシア・ベルナル主演。アルゼンチン、チリ、ペルー、ベネズエラ、キューバと様々な土地での風景で現地の人に即興で出演してもらう手法のため、旅自体がリアルに映る。不平等や貧困が目の前にある現実。ガエル・ガルシア・ベルナル見たさで見たけれど、途中ちょっと泣きそうになる。  ナタリー・ポートマンとの噂もあったらしいガエル・ガルシア・ベルナルのかっこよさは30代後半以降あたりで水もしたたりそうな男前になる、その一歩手前の未完成ぐあいにあって、でもその未完成さに垣間見えるいい男度はかなり高くて、笑い方のはにかみ方とかもなに言ってるのかわからなくなってきたけど、つまりなんだかものすごい胸がトキメクよ。ラテン系ナンバーワン。 映画『父と暮せば』(黒木和雄/2004)。井上ひさしによる戯曲の映画化。広島に原爆が投下された昭和20年8月6日から3年後の原爆で亡くなった父(原田芳雄)と生き残った娘(宮沢りえ)の物語。演劇風の物語の進め方はとても面白い。宮沢りえの話す広島弁もかわいい。映画を見ながら こうの史代の漫画『夕凪の街 桜の国』を思い出した。原爆の捉え方、雰囲気。「おとったん、ありがとありました」静かに言う宮沢りえのセリフが胸に響く。

|

| 2006.02.19 | 涙とともにパンを食べた者でなければ |

人生の味は分からない。 今日はくるみ入り田舎パン@堀井和子。先週だいたい手順を覚えたので少しだけ作業もスムーズ。書いてある通り、発酵させた生地は淡い小豆色。でも最後の十字の切り込み具合がよく分からなくて浅すぎたもよう。フロマージュに合うパンということで、焼きたてにチーズをはさんでみたらすごく美味しかった。  朝日新聞に近代ナリコさんが登場。家人に近代さんウラ情報を聞いてうらやましくなる。いいなあいいなあ(近代さんが)。 |

| 2006.02.18 | 花は半開を看、酒は微醺に飲む。 |

週末はどこか行こうかーということで満場一致(家人と私)、姫路城へ向かう。 お昼ごはんは姫路市内の老舗お蕎麦屋さん。白っぽいお蕎麦とかやくご飯と各種てんぷらと生ゆばのセット。  姫路のカリスマ雑貨屋さん(たぶん)『bocagrande(ボカグランデ)』。店員さんはかわいくて愛想いいし、品揃えも実用的かつ良心的なものも混ざり合っていてかわいい。クッキーの型を3つほど購入。  姫路城西御屋敷跡庭園「好古園」。姫路城を見てまわる前に、平成4年に開園した池泉回遊式の日本庭園を見てまわる。9つの趣の異なった庭園で構成されているのだけど、いかんせん冬なので寂しい庭園ばかり・・・。きれいはきれいだけどテンションが上がらない。梅花祭をしていたけれど、梅もつぼみがふくらんできたくらい。  そして国宝・重要文化財・世界文化遺産の姫路城。1993年12月11日に法隆寺とともにユネスコの世界遺産リストに登録。天高くそびえ立つ天守閣と白壁、別名白鷺城(はくろじょう)。城を見てテンションがあがる。城!城!じつは姫路城ははじめて(な気がする)。ドラマ『大奥』のロケ地訪問ともいう(ドラマのなかでは"江戸城"として登場)。歩いていると安子の気分になってくる。姫路城西の丸で大奥の宴が・・・、お殿様はお城のどこに住んでたのかなあ、と妄想にふける(配役は大奥で)。解説によると『姫路城は、徳川家康の次女督姫を妻とする池田輝政により建てられたもので、関ヶ原の戦いの翌年にあたる慶長6年(1601年)から8年の歳月が費やされました。それまで羽柴秀吉が20年前に建てた三層の姫路城が建っていましたがこの城を取り壊し、現在の5層7階の天守となりました。』とのこと。天守閣にのぼるまでのお城のつくりや広さに感心。すごくきれいで立派なお城。  城はいいねえ、と家人と言いあいながら帰宅。今日はやる気の家人オンリーの運転。ラクチンさせてもらってありがとう。 |

| 2006.02.14 | 瞬間の、状況の、背景の鋭い意識 |

トリノ五輪を見ながら興奮している日々。 映画『散り行く花(Broken Blossoms)』(D・W・グリフィス/1919/アメリカ)。無声映画。リリアン・ギッシュ演じる薄幸の永遠の美少女ルーシーの美しさ、映像自体の美しさに釘付け。サイレントならではのオーバーアクション。リリアン・ギッシュの恐怖におびえる様子や無理矢理自分で作る微笑、残酷な死。文句なしに美しい彼女なしでは成り立たない映画。悲劇の結末はあまりにも詩的で静かで清らか。本作品はトーマス・バーグの短編小説集『ライムハウス夜景集』の一遍『中国人と子供』を映画化したもの。ラストシーンは後にゴダール『勝手にしやがれ』で引用される。  良くも悪くもゴダールの『勝手にしやがれ』て、"標準"や"基準"にされやすい映画だなーと思う。確かに引き合いに出されると分かりやすい(ようなごまかされたような)。最近見た映画はゴダール絡みというわけでもないのにゴダールと連呼していた気がする。好き嫌いではなく。 先週から東京・岩波ホールで川本喜八郎の新作『死者の書』が封切上映されている。また、2月21日-26日の6日間、東京銀座4丁目大黒屋ギャラリーで『「風」川本喜八郎人形展』(「死者の書」「冬の日」「李白」「三国志」「平家物語」などから)という催し。2月27日 15:00から、恵比寿ガーデンプレイス内の東京都写真美術館にて「死者の書」が文化庁メディア芸術祭で優秀賞を受賞したのを記念して川本喜八郎監督と山村浩二氏の対談。そのあと『年をとった鰐』『死者の書』の上映会。2月25日-3月17日の3週間、東京・渋谷ユーロスペースで『川本喜八郎短編アニメーション』を一挙公開。ほとんどDVD作品になってるものだけど、特別プログラムの『蓮如とその母』(1981年/92分)や『アサヒビールCM集』(1959年/約5分)がうらやましい。いいなー東京ばっかり盛り上がってていいなー。 ところで、全56話+ダイジェスト1話の計57話を9枚のディスクに完全収録した川本喜八郎『人形歴史スペクタクル 平家物語 完全版 DVD SPECIAL BOX』が2/24発売。 ■特典映像: 第1部=本編240分+特典8分(「人形作り」・フォトギャラリー31枚) 第2部=本編240分+特典7分(「声の出演者たち」・フォトギャラリー28枚) 第3部=本編240分+特典9分(「人形の操演」・フォトギャラリー34枚) 第4部=本編260分+特典6分(「小道具・合成技師」・フォトギャラリー27枚) 第5部=本編160分+特典7分(「義経・弁慶の最期」・フォトギャラリー38枚) 第1部から第4部までは約1万円。第5部は約5000円。合計\44,415。でもアマゾンで買ったらなんと税込\34,644。わーどうしようー。 ハッピーバレンタイン・ディナー・メニューはデコちゃんレシピより。鶏の手羽先と大根の煮もの、塩鮭を入れた三平汁、白ごはん。たんなる和食メニューと思うなかれ。 デコちゃんを身体で感じるメニュー。なんてすてき。 |

| 2006.02.12 | 薔薇ノ木ニ薔薇ノ花サク。ナニゴトノ不思議ナケレド。 |

トリノ五輪。NHKのオリンピック放送のオープニングはフェレンク・カーコのサンドペインティング。イタリア国歌斉唱の女の子かわいらしかった。パヴァロッティもいい感じ。各国のプラカードを持つ女性の MOSCHINO(モスキーノ) のドレスが良かった。手の込んだデザイン。トップスのフェイクファーのマイクロジャケットもかわいい。アルプス山脈!  先週のリベンジ。堀井和子『堀井和子の1つの生地で作るパン 私のパンのおいしいレシピ』を片手に基本のシンプルな丸パンを作ってみる。きっちり試してみたらきちんとできた。うれしい。しかもおいしい。これがうわさの堀井和子の丸パン!と盛り上がる。(生地をこねるとき、その場にいた家人も手伝ってくれた。ありがとう)  ヴィヴィアン・ウエストウッドのコスメシリーズ、マットリップカラー"ゴールドリーフ"。好みの色・質感で気になる1本。ほしい。3/8発売、とメモ。 庄野潤三『けい子ちゃんのゆかた』(新潮社)。老夫婦の穏やかな日々を描く連作第10作目。安心して読める幸福なスロー本。もうひ孫が二人も! "モーニング娘。"という単語が出てきたりするのもむしろ感慨深い。ところで川本三郎「郊外に憩いあり 庄野潤三論」(2002年.新潮11月号)に以下のような文章が発表されていた。 "庄野潤三は、極力、作家である自分を消そうとする。作家という特殊な自分を消し生活者としての小市民性を浮きあがらせようとする。この消去あるいは削除は重要である。平穏な日常といい、小市民の幸福といい、そこには自ずと選択、削除の意志が働いている。作家としての仕事がほとんど描かれていないように一群の「郊外小説」には欠落しているものが多い。家庭の経済のことがまず一切、描かれていない。この老夫婦は、どういう経済状況にあるのか。作家である主人公は、いったいどれぐらい年収があるのか。昔の私小説作家だったらこだわったであろう生活の経済的基盤がほとんど語られない。" これを読んで、すごい分かる分かる、とひとりで納得した。生活する上で必要なお金のでどころなどいままでほぼ書かれていなかった。お金持ちぽいけどどのくらい余裕があるのか分からない。だけど今回『けい子ちゃんのゆかた』を読んでいて、庄野夫婦は1年に春・秋と2回、帝塚山のお墓参りもかねる大阪旅行をするのだけど、毎月その積み立てをしていて、その金額が「毎月10万円」だと初めて知った。神奈川から大阪へ行くために毎月10万円の積み立て・・・。庶民の読者の素朴な疑問のちょっとした解決がまた庄野さんファンとしてはなんとなくさらに親近感を深める。生田とか三田てよく知らないので検索してみたら川崎市多摩区らしい。生田に「いなげや」がほんとにあった。庄野さんはいいなあ。 夜ごはんは、高峰秀子『台所のオーケストラ』に載っていた"ビーフ・ドリア"。分量なんかの細かい指定は一切ないデコちゃん流レシピ。デコちゃんレシピは甘いもの苦手な彼女らしく、みりんや砂糖はほとんど使用しないものがほとんど。自分レシピに飽きてきたので今週はデコちゃんレシピをふんだんに活用する予定。 |

| 2006.02.09 | 生まれるのはやさしいが、人となるのはむずかしい。 |

今季よりスタートした Optitude のオリジナルブランド"LyricisM (リリシズム)"。ふわふわ少女系で好み。大阪にもどっかに置いてあるのかなーと思って検索してみたけどない。そもそもそういうページがない。"LyricisM"すら出てこない。くやしい。どこにあるんだろう・・・。 "立教ヌーヴェルヴァーグ"て言葉をはじめて見た。Wikipediaによると「1980年前後に活動した、立教大学の自主映画制作サークルのパロディアス・ユニティーのメンバーおよびその一連の動向のこと。黒沢清、万田邦敏、塩田明彦、青山真治、周防正行等がいる。元々個々人は大学入学前から映画に親しんでいたが、当時立教大学の講師で映画論の講義を受け持っていた蓮實重彦の絶大な影響を受け、単なるサークル活動を超えた一定の党派性を持った活動を行っていた。」とのこと。蓮實先生かあ・・・。 映画『ろくでなし』(吉田喜重/1960)。木下恵介監督の助監督を勤めた吉田喜重の監督デビュー作(当時27歳!若い)。吉田喜重は厭世的な若者を決して否定しない。結局は大人の言う通りの「ろくでなし」として生きてしまう。根っこの部分で他人に依存・固執・反発してしまう男の弱さ?若者と大人、いいか悪いか、金があるかないか。『勝手にしやがれ』に似たラストシーン。けれど吉田喜重はゴダールを見る前にこのシナリオを書いたとか。詳細は謎。これが『秋津温泉』につながると思うと見甲斐がある気がする。 ところでこの作品の主演・津川雅彦がものすごい若い。(『青春残酷物語』に主演していた時も思ったけれど)川津祐介も若い。ふたりとも男前。若いころこんな役をしてたんだなー。

|

| 2006.02.07 | 厚かましさと図々しさと無自覚 |

岡山市デジタルミュージアムで2月18日(土) 13時30分-15時『イタリア発 クレイアニメの巨匠湯崎夫沙子氏 "クレイアニメの魅力とテクニック"』という講演会。17-18日両日で『湯崎夫沙子のねんどでおはなし』というイベントも。2月22日に中野サンプラザでも講演会があるみたい。いいなー、ナマでタルピー見れるのかな。 映画『青春残酷物語』(大島渚/1960)。当時28歳の大島渚の2作目。激動の1960年代、自分勝手に欲望のままに生きる若い男女たち。夜遊び、ケンカ、同棲、簡単なセックス、社会の壁、若さの特権、若さゆえの無知、様々な青春の軌跡。ハッピーなだけが青春ではない。歪んだ社会に歪みきれずに敗北する悲劇。アップのショット、りんごをかじる音、足音の誇張、距離感を生み客観性を増す。パワー溢れる1960年の作品。すごい。

|

| 2006.02.05 | 平凡な楽しみは私の夢見ている喜び |

午前中にパンを作る。チョコチップがあまっていたので丸いチョコチップパン。おそろしく簡単なレシピ(発酵なし!)で作ったらさすがにふくらまずスコーンになった。パンが作りたかったのに・・・。味は悪くないけどパンじゃない・・・。 昨日の余韻がさめず石田民三監督『花つみ日記』のロケ地巡礼&本好き家人の古書めぐり。玉造教会。ウヰルミナ女学校(現・大阪女学院)。生国魂神社の北門。教会も女学校も映画の面影はなかったけれど、高峰秀子がここで撮影したんだーとぽわんとなる。  巡礼しつつ古書の旅。1件目では比叡山百首展の図版。いろんな書が並び美しい。和歌などの解説もあっていい。書の道。本自体はすごく立派。あと小倉百人一首の解説本。家人に「いいよすごくいい、なんて渋いんだ」と言われる。おばあちゃんのような本を選んだから? 2件目に行った先はものすごーいステキな古本屋さんで、私のなかで一気に大阪古本屋さんナンバーワン。いろいろ欲しかったけど庄野潤三の単行本と堀井和子『堀井和子の1つの生地で作るパン 私のパンのおいしいレシピ』を購入。堀井和子のパン本はおいしいと評判だったので欲しかったのと、今日のリベンジのため。通常の半額以下でゲットできたのでうれしい。  夜、帰り道のドラッグストアで買った玄米黒酢を飲んでみる。おちょこに一杯、ぐいっと飲んだらむせるわ食道ですごい酸味が広がるわキツかった。セゾンファクトリーの飲む酢がなんと飲みやすかったか判明。これって効くのかなあ。 映画『涙を、獅子のたて髪に』(篠田正浩/1962/松竹)。監督が篠田正浩、脚本に寺山修司、音楽に武満徹、と豪華な作品。10代のアイドル・加賀まりこのデビュー作。加賀まりこがまだあどけない。ロカビリー歌手として売出し中の藤木孝(サブ役)が無理矢理歌わされる地獄のロカビリーがインパクトのある歌詞。日本映画ぽくなくて、ちょうど60年代のフランス映画のような雰囲気の映画(舞台はヨコハマで主人公はサブだけど)。 |

| 2006.02.04 | 生命のひしめき。混沌。天地創造の前の世界。 |

昨日の節分は、買ってきた恵方巻2本を家人と1本づつして南南東を向きながら丸かじり。豆まきもして節分行事は無事完了。 今日のお昼は北新地にあるうわさのお蕎麦屋さん"そば處 とき"。すべてのお蕎麦についてくる巻寿司。家人は蟹の身入りあんかけそば、私は十割そば。そばの香りがぷうんとしてしっかりしたお味のお蕎麦。お蕎麦も巻寿司も美味しかった。  『第1回おおさかシネマフェスティバル 映画ファンのための映画まつり』を開催している大阪市立鶴見区民センターへ。お目当ては石田民三監督『花つみ日記』。当時15歳の高峰秀子が見られる大阪・宗右衛門町が舞台の乙女映画。地元大阪ではなんと50年ぶりの特別上映とか。会場はご老人が多い。内容は、宗右衛門町の御茶屋の娘・栄子(高峰秀子)と東京からの転校生・みつる(清水美佐子)の友情物語。なんといっても高峰秀子がほんとうに愛らしい。少女映画特有の同性愛的な感情のゆれ具合。当時の女学生達の話し方。戦前の大阪の水の都と呼ばれた街並みも美しい。デコちゃんはいいなあ。 上映後のトークショーは『大阪を舞台にした映画をめぐって』。ゲストとして川本三郎(評論家)、上倉庸敬(大阪大学大学院文学研究科教授)。大阪生まれでないお二人から、「あのシーンがどこだか分かる方いらっしゃいますか?」と会場に問いかけた時の会場のご老人達のヒートアップがすごかった。「宗右衛門町の御茶屋は一番格式のあった"富田屋(とんだや)"です、かどっこにあった」「学校はウヰルミナ女学校ですワ、今の大阪女学院」(会場では"ウィルミナ"?と思っていたけれど"ウヰルミナ"と表記するらしい)、「教会は玉造にある教会です」「あそこは生国魂神社の北や」。会場の人同士で「ふたりがおった橋は天神橋・・・」「ちがいます、あそこは銀橋です」と訂正される一幕も。ついには「おそらく学校の設定は帝塚山やったと思いますワ」と自流の説を言い出す方や「ゲタ箱のシーンの高峰秀子さん見てました」という1939年のロケを見ていたおばあちゃんもいた!『花つみ日記』のロケ地のみで言えば壇上の二人より会場のご老人方のほうがすっごい詳しくてすっごいおもしろくてしゃべりだしたら止まらないご老人達。涙がでるほどおもしろかった。こんなにおもしろかったトークショーははじめて。 通称「銀橋」てどこの橋か分からなくて後で調べたら桜宮橋(さくらのみやばし)の通称だった。こんな通称わかんないよーと家人と嘆く。何十年も地元の人にはぜんぜんかなわないやー。 夜は新町のトラットリア・パッパ(TRATTORIA Pappa)。アラカルト4品とワインを堪能。量的にはそんなに多くないけど、味がしっかりめのイタリアン。自家製パンもおいしい。周期的にやってくるゴハン作りたくない病が今日で少し解消。明日からまたがんばろう。

|

| 2006.02.01 | Un Chant d'amour |

江戸堀にある『Calo Bookshop & Cafe / Calo Gallary』へ「三都建築散歩」写真展を見に行く。「三都建築散歩 大阪、京都、神戸ー旅をしたくなる建築」(著者:矢部智子、清水奈緒)に紹介されている建築は、ヨドコウ迎賓館や太陽の塔、国立国会図書館関西館、関空など関西有名建築がほとんどなんだけど、きれいな写真を見て行ったことのある場所を振り返ったりまた行きたいと思わせて、ゆるい写真と文章なので堅くなくて関西に住んでいても楽しい。この本を見ながらアサヒビール大山崎山荘美術館や光の教会(茨木春日丘教会)てまだ行ってないなあ、行きたいなーと思った。そうそう、スキュルチュール江坂て知らなかった。夕方で貸切状態で見られたのでいろんな想像が膨らんだ写真展。

映画『レディ・キラーズ(The Ladykillers)』(イーサン・コーエン、ジョエル・コーエン/2004/アメリカ)。イーサン&ジョエル・コーエンらしい犯罪コメディ。コーエン映画の王道パターン。いいことなのか悪いことなのか微妙。ゴスペルのグルーヴィーなサウンドは楽しい。 映画『春夏秋冬そして春(Spring, Summer, Fall, Winter ... and Spring)』(キム・ギドク/2003/ドイツ、韓国)。キム・ギドク(金基徳)の作品は初見。山奥の湖にうかぶ寺院。そこに暮らす和尚と小僧。春・夏・秋・冬、そして巡り来る春、5編からなる物語。人として生きて行くということ。リアリティはなくても(フィクションにリアリティが必要だと思わない)その四季折 々の美しさは本物。「世界」を連想させないそこだけの小さな静かで優美な隔絶された風景、その庵を見下ろすように設置される仏像から見る風景が好き。 ちょっとお疲れ気味の日。 |