駕籠真太郎

Shintaro Kago

駕籠真太郎は恐るべき作家である。その特徴として、徹底的にクールでブラックなユーモアが挙げられる。人間の肉体を破壊/改造したり、臓器で遊び倒すなどは朝飯前。アナーキーで悪夢のような世界を、奇想たっぷりに、飄々とこともなげに常人のはるかに及ばぬレベルで描き出す。この表現の、テンションの高さ、ヤバさ、イカレっぷりはハンパでない。ホンモノのみが持つ迫力をぷんぷんと漂わせている。ギャグの雰囲気としては、筒井康隆「乗越駅の刑罰」あたりに近い感触もある。残虐描写にしろギャグにしろ、テンションが上がりっぱなしで最後まで突っ走るカタルシスは、読者のエンドルフィンをドバドバ放出させる。

駕籠真太郎の才能は紛れもないが、その表現の過激さゆえ、それを受け止められるだけの雑誌は少ない。2000年11月現在、駕籠真太郎の雑誌が定期的に掲載される雑誌は、コットンコミック(東京三世社)、マンガエフ(太田出版)、コミックフラッパー(メディアファクトリー)の3誌。このほかにかつてはヤングジャンプ漫革(集英社)にも時折作品が掲載されていたが、最近ではごぶさた気味である。

ところでペンネームの読み方だが、「かご・しんたろう」が正しい。「凸凹ニンフォマニア」の表紙に「KAGOME SHINTARO」という表記があるが、これは当時の担当さんの間違いだったのだそうだ。

トップページに戻る

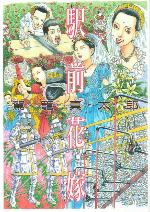

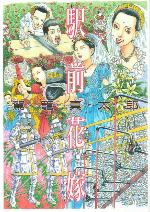

「喜劇駅前花嫁」

- 出版社:太田出版

- ISBN:ISBN4-87233-536-8 C0979

- 価格:1300円+税

- 初版発行:2000/12/31

- 判型:A5

- 収録 ……( )内初出

- 「駅前花嫁」 (コットンコミック 1998年5月号)

- 「駅前固定」 (コットンコミック 1999年2月号)

- 「駅前抽斗」 (コットンコミック 1998年7月号)

- 「駅前切断」 (コットンコミック 1998年8月号)

- 「駅前配管」 (コットンコミック 1998年9月号)

- 「駅前発掘」 (コットンコミック 1999年9月号)

- 「駅前防火」 (コットンコミック 1999年3月号)

- 「駅前圧縮」 (コットンコミック 2000年6月号)

- 「駅前反射」 (コットンコミック 2000年8月号)

- 「駅前迷路」 (コットンコミック 2000年5月号)

- 「駅前格子」 (コットンコミック 2000年1月号)

- 「駅前粒子」 (コットンコミック 2000年3月号)

- 「特別花嫁4コマ漫画」 (描き下ろし)

- 「特別花嫁読切漫画」 (描き下ろし)

- 「特別付録 結婚とは」「よい子の花嫁情報局」

「喜劇駅前虐殺」に続く、駅前シリーズ第2弾。このシリーズは、コットンコミックで長年連載されているものだが(現在は隔月ペースになっている)、コンビニで時折見かけることもあるエロ漫画雑誌ながら比較的自由にやらせてもらえるフィールドであるらしく、駕籠真太郎らしさが最も良く現れているといえるかもしれない。明らかに尋常でないルールによって律せられている世界を舞台に、そのルールをひねり回して常人では思いつかないような奇想を盛り込み、グロテスクだけどユーモラスな描写を端々に配置しながらギャグにするという、まさに「駕籠真太郎」節とでもいうべきものがいかんなく発揮されている。掲載誌が自由な雰囲気であるだけに、駕籠真太郎も実にのびのびと描いているな〜という印象を受ける。

実際読んでみると、わりと近作が多いだけあって安定感もあるし、しかもヒネリも絶妙に利いていて本当に面白い作品が揃っている。ショックを受けたときに「〜t」と書いた巨大な分銅が落ちてくる漫画的表現が現実のものとして具現化した世界(「駅前圧縮」)、人間も車も地面に打ちつけられていて固定されている世界(「駅前固定」)、町が全部迷路になっていてさらに人間の描線も全部迷路になってしまう「迷路病」が蔓延している世界(「駅前迷路」)などなど、選んだモチーフをとことん料理し尽くしている。「パラノイアストリート」のようなツッコミ役はなしで、不条理世界がごく当たり前のものとして展開されている。説明はいっさいなしだ。

それからこの作品集収録のいくつかの作品では、ページを正方形できっちり6分割したコマ割りを全ページでずーっと続けるという手法も用いられている。決まりきった枠の中でいかにヘンなことをやるか試しているかのようだが、コマの大きさで強弱がつけられないこの形式なのに、きちんとテンポ良く盛り上がりも作ってお話を構築できるというのは、やっぱり相当な技量の持ち主なのだなあと思う。

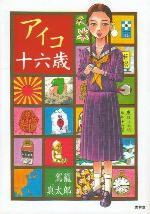

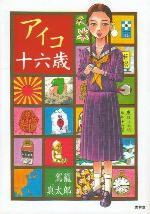

「アイコ十六歳」

- 出版社:青林堂

- ISBN:ISBN4-7926-0328-5 C0979

- 価格:1300円+税

- 初版発行:2000/12/20

- 判型:A5

- 収録 ……( )内初出

- 「下町の太陽アイコ十六歳」 (ガロ 2000年7月号)

- 「アイコふたたび」 (ガロ 2000年9月号)

- 「花咲ける純情」 (フラミンゴ 1999年6月号)

- 「わが恋せし乙女」 (フラミンゴ 1999年8月号)

- 「輝ける青春の光」 (フラミンゴ 1999年10月号)

- 「喜びも悲しみも幾歳月」 (フラミンゴ 1999年12月号)

- 「わが青春に悔いなし」 (フラミンゴ 2000年2月号)

- 「東京暮色」 (フラミンゴ 2000年5月号)

- 「名もなく貧しく美しく」 (フラミンゴ 2000年8月号)

- 「夢で逢いましょう」 (フラミンゴ 2000年10月号)

- 「最前線」 (フラミンゴ 1998年10月号)

- 「愛子双六」 (描き下ろし)

- 「スカトロマンガ家のための技法入門」 (描き下ろし)

- 「スカトロマンガ家のためのポーズ集」 (描き下ろし)

なんか表紙を見て、「最近駕籠真太郎の描く女の子ってずいぶん愛らしくなっているな〜」と思った。でも内容はそれとは裏腹にパンチがききまくっている。主な掲載誌が「ボンデージ&ディシプリンコミック」コミックフラミンゴであることからも分かるとおり、スカトロネタばりばり。

基本的に「最前線」を除いて主人公はみな女学生のアイコで、軍国日本的世界が舞台。なのだがそりゃもう駕籠真太郎なんで当然のことながら普通の軍国モノになるはずなんかなくて。このアイコさん、最初(「花咲ける純情」時点)は多少普通な女学生さんだったのだけど、肛門や性器が異次元につながっていて、そこの手をつっこんで異次元のアイコさんを引っ張り出してきたりするもんだから、終盤では分身(というかなんというか)などなどなんでもあり。善のアイコと悪のアイコが血で血を洗うアイコのアイコによるアイコのための戦争が起きたり、731部隊の実験材料となってたり、食用便生産のため畑で栽培されてたりと、多方面で大活躍。んでもって、アイコの種類、料理法も多種多様。とくに「わが恋せし乙女」は愛子のバリエーションが山のように登場し、「よくこんなにいろいろ出してくるよな」と感心してしまう。最初は人間っぽいけど、だんだんそれを逸脱していって、「アイコ」という別種の女学生的異生物的な扱いとなっていく。 アイコという一つの個体をモチーフに、どんどん奇想を付け加えていって邪進化させていったという感じか。

全体としてはわりと近作ってこともありクオリティも揃っている。こういったマッドなギャグを面白いと思う人にとっては、コンスタントで安心して心ゆくまで楽しめる1冊である。とりあえず表紙にだまされて買うと、耐性のない人はつらいかもしれないけど、まあそれで新しい世界に目覚めてみるのもまた良しかと。

「パラノイアストリート」

駕籠真太郎が一般青年誌に進出。しかも月刊連載である。コミックフラッパー連載のこの作品は、住人の2人に1人が探偵であるところの町に嫌気が差し、放浪の旅に出ることにした「渡り鳥探偵」黒田が、助手とともに各地に赴いては事件に巻き込まれるというお話である。といっても駕籠真太郎作品だけに、普通の探偵モノに終始するわけがない。黒田の赴く地は、すべてのものを計測器の測定結果によって決めるところだったり、住民がすべて逆さになって生活しているところだったり、なんでもかんでも接着する町だったり。そのように町ごとに一つ、ガシッとルールが定められていて、それをひねくりねじくりして異様なシチュエーションを作り上げ、遊び倒している。それにしても、よくもまあこういうネタが次から次へと出てくるものだ。

駕籠真太郎が一般青年誌に進出。しかも月刊連載である。コミックフラッパー連載のこの作品は、住人の2人に1人が探偵であるところの町に嫌気が差し、放浪の旅に出ることにした「渡り鳥探偵」黒田が、助手とともに各地に赴いては事件に巻き込まれるというお話である。といっても駕籠真太郎作品だけに、普通の探偵モノに終始するわけがない。黒田の赴く地は、すべてのものを計測器の測定結果によって決めるところだったり、住民がすべて逆さになって生活しているところだったり、なんでもかんでも接着する町だったり。そのように町ごとに一つ、ガシッとルールが定められていて、それをひねくりねじくりして異様なシチュエーションを作り上げ、遊び倒している。それにしても、よくもまあこういうネタが次から次へと出てくるものだ。

この作品において特徴的なのが、駕籠真太郎としては珍しく、黒田という、読者視点に立ったツッコミ役がいるということだ。これまでの駕籠作品の場合、ツッコミ不在でえんえんボケまくるというのが多かった。あえてツッコミを用意せずついて来れるものだけついて来いというスタイルもカッコイイのだが、今回は一般青年誌連載ということも考慮して、あえて分かりやすい構造とした模様だ。臓物をぶちまけるとかのグロ描写もこの作品についてはさほどないので、そういうのは苦手という人にも読みやすくなっている。というわけで今までの作品と比べても間口が広く、駕籠真太郎入門用にちょうどいい作品となっている。といっても内容が浅くなるなんてことはなく、軽妙なギャグに関してはこの作品でも切れ味抜群でとても滑稽で面白い。異常なルールによって縛られた世界を用意し、そのルールを利用してさまざまなギャグを生み出していくという意味において、構造的には「駅前シリーズ」によく似ているともいえる。

(2000/11/26)

| 巻 | ISBN | 初版年月日 | 価格 |

|---|

| 1 | ISBN4-88991-768-3 C9979 | 2000/12/01 | 900円+税 |

トップページに戻る

「万事快調」

- 出版社:B.S.P(美術出版社)

- ISBN:ISBN4-568-73012-0 C3079

- 価格:1300円+税

- 初版発行:2000/03/25

- 判型:A5

- 収録

- 「動力戦線」

- 「動力愚連隊」

- 「動力計画」

- 「動力最終作戦」

- 「超動力時空転移」

- 「超動力宇宙船来襲」

- 「万事快調」

- 「万事良好」

- 「万事太平」

- 「怪談生娘吸ケツ鬼」

- 「筋の真心」

- 「恋愛準決勝戦」

- 「びっくり黙示録」

- 「腰抜け新種誕生」

- 解説〜「万事快調の基礎知識」

- 初出:東京三世社コットンコミック 1995年7〜8月号、1996年1、3、5〜6、8、10月号、1997年1、3〜5、7、12月号

……お見事。というほかないくらいの圧倒的な世界を創り出している。この単行本に収録の作品はけっこう古めなものが多いが、その前衛性、奇想の数々は今読んでみても恐ろしく高いレベルにある。巻頭の「動力戦線」〜「動力最終作戦」までの4話は、人体を兵器として肛門から弾丸を射出するおなじみのパターン。肉体兵器も、タダの機械であるわけで、兵士たちはまったく意識することなく道具として使っている。しかし、そこから発射される弾丸はひょろひょろ地に落ちるだけ。戦場の兵士たちは、それがまるで命中したかのように身体を自ら傷つけたり爆発させたりして戦場を演出。なんでそんな不条理なことをしなくちゃならんのか、説明はもちろんまったくなし。これほどまでにシュールな戦場風景を描く人は、ちょっとほかに類を見ない。

さらに短編がどんどん続いていくわけだが、これがまた見事。10cm程度の壁を挟んで同時進行するパラレルワールドを一つのコマの中で描き、さらにそのパラレルワールドの数をどんどんどんどん重層的に増やしていく「万事〜」シリーズなどは、話が進むにしたがってどんどん展開が煩雑になり、頭の中がぐちゃぐちゃにひっかき回される。よくこれだけこんがらがった構成を、破綻なく、ブラックジョークまみれに作り上げていけるものだとほとほと感心する。もちろん駕籠真太郎らしい、冷笑をもって人をバッタバタ殺していったり、人体をおもちゃにする悪趣味さは健在だ。

本当はもっともっと詳しく紹介したいところだが、そんな野暮はいたしますまい。こりゃもう読んでみろというほかないでしょ。悪趣味さというハードルさえ乗り越えられれば、そこにはめくるめく実験の数々と、それを生かしきった最上級のブラックジョークが待っている。駕籠真太郎は、物語の枠組みを周到に作り出し、それを自ら軽々とねじ曲げひねり、ときには壊してさえしまう。それでもその過程、成果が奇妙な美しさを呈してしまう。駕籠真太郎は、読者の脳髄をわしづかみにしてぶりぶりぶん回す。翻弄する。とても楽しそうに。

ああ、まったく素晴らしいったらない。

「喜劇 駅前虐殺」

- 出版社:太田出版

- シリーズ:OHTA COMICS

- ISBN:ISBN4-87233-485-X C0979

- 価格:1300円+税

- 初版発行:1999/11/03

- 判型:A5

- 収録

- 「駅前安打」

- 「駅前五輪」

- 「駅前郵便」

- 「駅前当確」

- 「駅前予報」

- 「駅前漫才」

- 「駅前発条」

- 「駅前梱包」

- 「駅前穿孔」

- 「駅前吸引」

- 「駅前爆発」

- 「駅前穴掘」

- 「駅前辞典」

コットンコミックに連載されているシリーズである。なかなか単行本化されなかった作品群だが、こうしてまとまって世に出たというのは非常に喜ばしい。1999年は、すでに駕籠真太郎の単行本が2冊。さすが1999年。

作品のサブタイトルは常に「駅前××」。「××」の部分のテーマに沿ったブラックユーモアが毎回展開するという形。例えば「駅前五輪」では、尻の穴に聖火台を突き刺して全裸、四つん這いで町を疾走する聖火ランナーを目指す母娘の姿が描かれる。その脇で目隠しされて体操危惧で八つ裂きにされている新体操選手、槍投げや砲丸の的になっている人々、水をホースで口に注ぎ込まれ呼吸できない水泳着の選手たち……といった悪夢のような世界が淡々と展開される。なんでそんな世界になっているのかなどといった説明は一切なく。

この「駅前」シリーズの場合、お話によって当たり外れが激しい。残酷描写とブラックなギャグがビシッとハマったものは非常にイカしているが、滑ることもときにある。「輝け!大東亜共栄圏」と比べると、若干大人しめ。全体に、たいへんに非人道的でアナーキーな漫談といった趣。連載は現在も続いているので、これからも続刊が出ることを期待したい。

「輝け!大東亜共栄圏」

- 出版社:太田出版

- シリーズ:OHTA COMICS

- ISBN:ISBN4-87233-462-0 C0979

- 価格:1300円+税

- 初版発行:1999/06/22

- 判型:A5

- 収録

- 「フィリピン大攻防戦」

- 「陸軍中野学校」

- 「戦火の果て」

- 「営倉」

- 「日本戦争戦後秘話」

- 「人間魚雷回天」

- 「満州国最後の日」

- 「還ってきた男」

- 「また逢う日まで」(原題「進め陸戦部隊」)

- 描き下ろし……5〜12ページ、151〜154ページ

実に4年ぶりに駕籠真太郎の新刊が発売された。この単行本に収録された作品は、SM系の出版物で名高い三和出版発行の月刊漫画誌「コミックフラミンゴ」1997年12月号から1999年4月号まで隔月連載されたものだ。駕籠真太郎の作品がなかなか単行本にならないのは、ひとえに内容があまりにも特殊すぎるからであろう。SM、スカトロなどなど、真性変態系の漫画の作品でも平気で出す三和出版でさえ出さなかったほどに。もちろん部数があまり望めないという理由もあるだろうが、それもまた内容の特殊さゆえといえるかもしれない。

さてこの単行本の内容だが、収録作品のタイトルを見れば分かるとおり、太平洋戦争を元ネタとして扱っている。では戦記モノであるかというと、まあそうだ。鬼畜米英どもとの闘いに国民たちが駆り出され前線に送られていく。しかし、その戦闘風景は甚だ異様である。肉体改造により身長10メートルほどにまで巨大化させられた婦女子が、その肛門から糞便を射出することにより敵に砲撃を仕掛けるのである。それらは兵器であるだけに、それ相応の荒っぽい扱いを受けるし、戦場で内臓をまき散らして大破することもしばしば。

太平洋戦争の戦中は日本が、史上最も狂騒的になっていた時代といっていいだろう。駕籠真太郎はその狂乱に対する反省を元に寓意に満ちた風刺を行っている……わけではたぶんない。日本中が大和魂によって支配され暴走していた時代の狂気を面白がり、そして独自のシニカルな世界観にハメこみ、いじくり回し拡大しブラックな笑いを突きつけてくる。そのアナーキーでシニカルで、メチャクチャにクールな作風には圧倒されるばかり。人体はいとも簡単に破裂したり糞尿まみれになったりするが、その画面から想像される駕籠真太郎のなんと楽しそうなことか。

人体改造は目的などではない。前提である。「人間的」などといった甘っちょろい形容は思いつきさえしない。あふれる奇想、視点、そしてアレンジ。コミックフラミンゴなどによく見られる、「ごく普通の」変態系の作品と比べても一線どころか二線も三線も画している。常人の発想とは、はるか別の次元を行く。あとがきによれば、こういった描写も「作者の頭の中ではノンフィクション」であるらしい。いやはや、なんとも絶句するほかない。

商業誌掲載作品でもこんな駕籠真太郎なのに、恐ろしいことに同人誌収録作品はこれに輪をかけてアナーキーなのである。コミケに「印度で乱数」という名前でサークル参加しているようなので、さらにすごい駕籠真太郎的世界に手を出したい人は要チェックである。

「凸凹ニンフォマニア」

- 出版社:東京三世社

- シリーズ:DC COMICS

- ISBN:ISBN4-88570-922-9 C9979

- 本体価格:777円

- 初版発行:1995/06/30

- 判型:A5

- 収録

- A感覚の帰還

- 極楽打上花火

- 公共福祉のためなら全員集合!!

- 極楽突然変異質

- 凸凹色情狂の巻

- 極楽昆虫天国

- 動力工場

- 動力工場の休暇

- 動力工場の交通大戦争

ヤングジャンプ増刊の漫革では「かごしんたろう」となっていたが、今回紹介する「凸凹ニンフォマニア」では「かごめしんたろう」となっていた。

駕籠真太郎の特徴はなんといっても、底意地の悪い乾いた視点だ。強烈な悪意に満ちたその作風は読者をものすごく選ぶ。よって一般受けすることも絶対にない。今までのところ、この「凸凹ニンフォマニア」と下で紹介している「人間以上」しか単行本は出ていないが、この2冊にしたって「よく出したな」って感じだ。

駕籠真太郎の作品を語るとき、どうしても避けて通れない小説がある。沼正三「家畜人ヤプー」だ。「家畜人ヤプー」は、日本民族(ヤプー)の身体に改造を施し、トイレやイス、机、ベッドなど身の回りのあらゆる道具の役割をさせ、文明の基盤としている「イース」という世界を描いた作品だ。人間の尊厳をとことんまで踏みにじりそこに快楽を見いだす「家畜人ヤプー」の世界を漫画で具現化したもの、というと駕籠真太郎の作品世界もある程度理解していただけるのではないかと思う。

その最たるものが一連の「動力工場」シリーズだ。日常の中でまったく当たり前のように人間(の形をしたもの)が、車の車輪をしたり、掃除機をしたり、湯沸器をしたりしている。人間、というよりも人体を完全にモノ扱いして、とことんまで遊びまくったという感じの作風はほかの漫画にはない。

それを強調するでなく、冷めた目で無感動に描ききっている。淡々と描かれたグロテスクな描写が、乾いた描線に非常にマッチしている。「成年コミック」と表紙には書かれているが、実用向きかというと「非常に特殊な人」以外は使えないだろう。「残酷」というのともちょっと違う。気の弱い人だとものすごく気持ち悪く感じるだろう。ヤワな人は読み通すのは厳しいと思う。逆に、「家畜人ヤプー」を読んで「面白い」と感じた人、そして多少グロテスクでも大丈夫っていうかそういうもののほうが好きという人には文句なくオススメ。好き嫌いはともかくスゴイ漫画であることは間違いない。

「人間以上」

- 出版社:久保書店

- シリーズ:ワールドコミックススペシャル

- ISBN:ISBN4-7659-0286-2 C0079

- 本体価格:874円

- 初版発行:1990/11/10

- 判型:A5

- 収録

- 「日本昔話全集」

- 「人間以上」

- 「人間以上II」

- 「人間以上III」

- 「GODZILLA」

- 「RETURN OF THE GODZILLA」

- 「三大怪獣地球最大の決戦」

- 「オール怪獣大進撃」

- 「異郷」

- 「反乱」

駕籠真太郎の初単行本。乾き切った無機的な感じさえする「凸凹ニンフォマニア」と違い、こちらはストレートに残虐。俺のオススメは「凸凹ニンフォマニア」だが、こちらも参考までに紹介しておく。

村に降りてきた女神を村人がよってたかって凌辱する「反乱」なんかすさまじい。女神の腹を切り裂いて、はらわたを引きずり出しそれで縄跳びをしてみたり、心臓に尿を注ぎ込んでみたり、あばらを露出させて木琴代わりにしてみたり、首でサッカーをしたりと吐き気がしそうなほどの描写が続く。このころからすでに人体をモノ扱いするという性向が見えていたわけだ。

そしてさらにスゴイのが「人間以上」シリーズ。超能力バトルものなのだが、生物の身体の形状を変容させる超能力を使って戦う。敵の「脂肪増殖」で百貫デブにされた主人公が「ブトウ糖急速燃焼」で急激にやせて対抗し、逆に「細胞増殖一極集中」で相手の玉袋を異常にデカくして(身体より大きいくらい)身動きできないようにする。また、「部分転送」で自分の胃の内容物を敵の口の中に一気に転送し、最後は「部分転送移植 生殖器全員集合」で街中の人間のちんちんを敵の身体中に生やし一斉に射精させることで相手の精気を枯れさせるといった具合。

巻頭4色カラーの「日本昔話全集」もかなりグロテスク。「凸凹ニンフォマニア」よりも直接的なので、ストレートなグロテスクさを求める人はどうぞって感じだ。